第二场暴雨“爽约”了,北京人还在后怕

夏天的北京失去了最大的气候优势——干燥。穿的衣服,不消半日,变得湿答答的,有了酸酸的味道。频繁降下的雨,让个别人的老房子里长出了蘑菇,买的地瓜冒出了新芽;也有人说,北京的夏天有了南方的感觉,除了闷热潮湿,就连这种暴雨,都非常像华南常见的“暖区暴雨”。

作者 | 7

编辑 | 宋爽

题图 | 视觉中国

8月5日,清晨起床,大多北京居民的第一反应是看向窗外。地面水迹不多,空中的太阳正缓慢爬升,过不了多久,它就会按时“打卡”上班。但在这天,不少打工人却不用前往公司。前一日,北京市升级发布了暴雨红色预警信号。北京应急管理局提醒,市民非必要不外出,企事业单位除保障城市运行、民生服务等外,非必要不要求员工到岗。

最近十几天内,北京遭遇持续强降雨。尤其是7月下旬的这一轮,截至7月31日12时,因灾死亡44人,失踪失联9人,密云、怀柔等山区的40个乡镇、312个村落的基础设施损毁严重。在城区,居家办公的人内心也无法平静。面对少见的暴雨,人们关注灾情发展,更期盼晴天归来。

展开全文

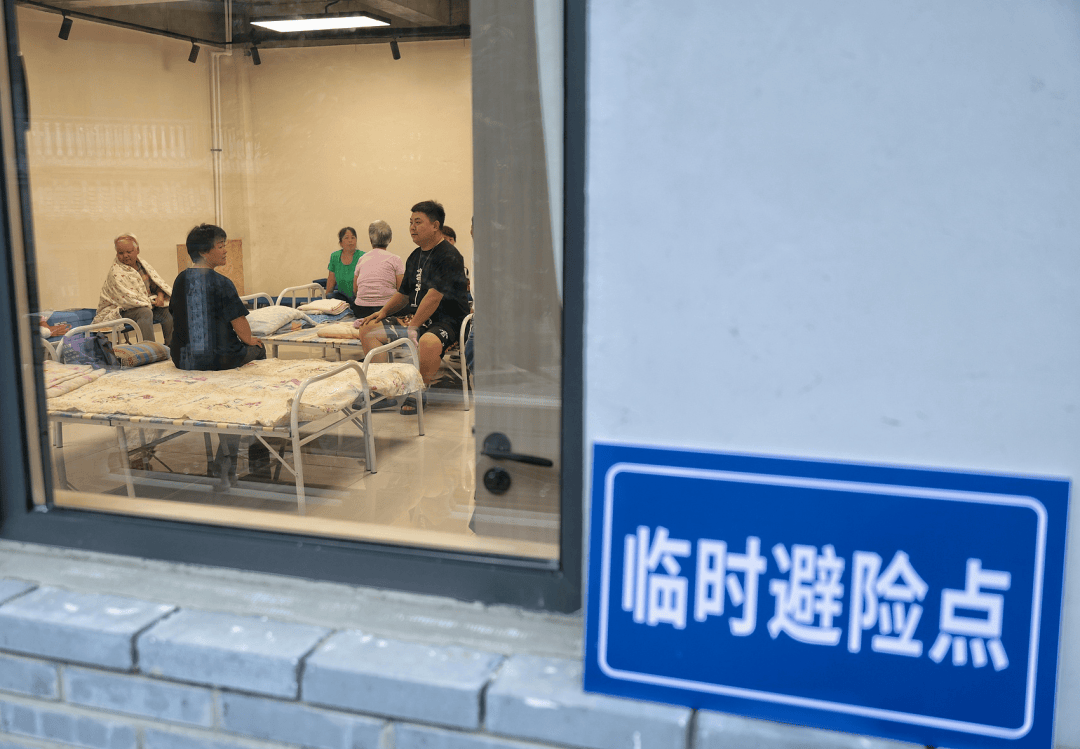

北京门头沟设有暴雨临时避险点。(图/视觉中国)

新的一轮暴雨“爽约”了,严阵以待的北京人民放松下来。有人开始在社交媒体上讨论,也有人转而踏上通勤路,回到既定的生活轨道里。

预警

“红警”预报是8月4日13时发布的。打开逐小时的天气预报,显示的都是同一图标——下雨(且降水概率均在六成以上)。如按预报所说,七月末的某些经历,似乎又要重演。

对严峻天气形势最先做出反应的,是涉山涉水户外旅游的地方,所有景区、公园、林场、民宿均已停业。上轮降雨时,相关机构也是这么做的,但彼时,有个别网友未留意预警,便陷入困境。

(图/视觉中国)

网友@涂涂今天吃什么 就分享道:“十个人度过五天四晚断水断电的原始人的生活,睡过泥地,蹚过水,双脚深陷泥泞拔不出来,打过井水,铲过淤泥,与肆虐的蚊虫日夜周旋,一碗素面条也能吃得很香。村民们都很好,静姐作为主心骨好几天没合眼,刘叔也是跑前跑后。永远记得有个姐又是塞鸡蛋又是给桃,让我带在路上吃”。

这一次,公告强调,在暴雨来临前,疏导游客返回安全地带,并做好受威胁游客疏散避险的准备。外地的游客显然对此更焦急,打算赴京旅行的他们,关心起几天后的动态,提问道:“想知道核心景点还在开放嘛?八号到北京,还挺担心的。”

而据北京市交通委的消息,地面交通方面,重点强化山区线路安全管控,明确山区线路(含浅山区、沿河线路)应停尽停。外埠进京省际班车暂停,市郊铁路多趟列车停运。15时左右,一些打工人就接到了提前下班的消息。

返家路上,有人看到河道边已经停好值守的车辆;在高速路的低洼地段,警示爆闪灯与工作人员也已提前到达;消防救援站的工作人员集结待命,车上备好物资,以应对随时可能到来的强降雨。

(图/视觉中国)

个别企业的打工人仍需打卡下班。为缓解焦虑,在预报发布后,他们在社交媒体上活跃起来。有人问:“暴雨六点下,是要给下班的牛马浇透?”评论区里,人们更新着各地区的雨势,“回家路上,出单位的时候下雨了,坐标三元桥”“管庄还没下”……在暴雨面前,人们结成了某种共同体,共享信息的同时,也关心起彼此那一刻的生活。

等待

红色预警发布后,人们不断在社交媒体更新动态,哪里下雨,哪里有成片的乌云,只消刷几条帖子,即可知晓。一派等雨来的架势。

此前,北京经历过等大风来、等冰雹来,最终的结局,都可算作是虚惊一场。所以在二轮降雨未等来前,有人也开始预测,“北京暴雨不会下多大的,越高调可能啥都没有。”对于预报,人们秉持审慎态度。因为有了上一轮强降雨的遭遇,不少人也表示理解,“宁可十防九空,不可失防万一”。

2025年8月4日,北京永定镇,巡河人员携带的手机上装有专门的app上传巡河资料。(图/视觉中国)

有单位让全员到岗防汛。面对迟迟不来的雨,人已然开始打盹儿,只得掏出折叠椅,眯上一觉,躺下前嘟囔一句,“今晚应该是下不了了”。

也有人分享,自己的老伴儿在傍晚时开车进山了。临行前,她担心老伴儿的身体,对老伴儿说:“你一个老头儿,别添乱就行”。但“组织有安排,不去不行”。见雨一直不来,她提着的心也算是放下了些。

平日,去某网红餐厅就餐,动辄要排一两个小时的队。可在暴雨前夕,非必要不出门的人们,改变了拥挤的状况。“我趁着大家不敢出门,去某大厨吃了一顿没咋排队的丝瓜炒鲍鱼”。人们的话题也由此产生偏移,“他家的大鲫鱼好吃”“这菜辣吗?”“真是最馋逆行者”。

当然,更多人还是选择留守家中。可一夜过后,他们蓦然发现,雨没有如约而至。被天气预报“放了鸽子”,有人起来像往常那样出门跑步,也有人提出质疑,“北京确实很大,但预报能不能尽可能更精准。预报全市暴雨,结果大部分区域只下了一点。当误差如此之大,是不是该好好研究了”。打工人还会担忧:“万一以后还是这样,单位会不会对红色预警脱敏?所以还是希望气象局能准确些”。

(图/视觉中国)

北京市气象台首席预报员张琳娜对此进行了回应:“根据昨天(8月4日)的数值预报模式结果,本来预计会出现一个低涡系统,而这个系统一旦出现,就会导致雨越下越大。但最后这个低涡系统并没有出现,导致实际降雨比预报出现明显偏小的偏差。”

灾后

城区的雨确实没有大规模降下,但在密云、怀柔、平谷等地,降雨量并不算小。气象部门统计数据显示,从8月4日13时至5日7时,全市平均降水量25.6毫米,为大雨等级;最大降水量出现在密云上甸子,为182.8毫米,达到大暴雨等级;最大降水强度出现在平谷挂甲峪,5日4时至5时一小时降水66.5毫米。

一些网友在更新的动态里,提到了雨情:“密云,我这从9点多一直下,而且是大暴雨,一直这状态,现在还在继续,没停,刚听到塌的声音了,听村群里说,附近的沟渠都满了,是山上下来的水。”

怀柔神堂峪某营地的账号也讲述了最新情况。图片中,水已没过石阶,河道水量极大,“早七点,水位稍退了一点,我们的店长、员工在积极检查、清扫,还在等待上级部门的通知恢复营业”。

在暴雨过后,密云古北口潮河水位再次上涨,从一些视频中看,水流相当湍急。而泄洪后的潮白河呈黄褐色,向下游奔流。河道周遭的公园早已封闭,水中的树木、健身器材,在4日前刚刚从水中露出踪迹,又在一夜后重新泡回水里。

北京密云解除暴雨红色预警,工作人员开展重建工作。(图/视觉中国)

被第一轮暴雨侵袭的地区,仍受着自然灾害的影响。8月2日,当地博主@守村人老崔 在社交平台分享自己的经历,他返回受灾的村里,查看被冲毁的民宿。那时,工作人员在清淤,河道里还“躺”着多辆汽车,想要进村,人需要坐进铲车的车斗里。想起在房顶坐了一夜等待救援的经历,他心有余悸。

而此时,受灾的这些村子,基础设施尚未完全恢复,又迎来了一场新的暴雨。能肯定的是,雨停后,救灾、通路、疏河道的进程仍将继续。5日一早,就有人分享消息,“怀柔山里的车已经通了”。

有人说,夏天的北京失去了最大的气候优势——干燥。穿的衣服,不消半日,就变得湿答答的,有了酸酸的味道。频繁降下的雨,让个别人的老房子里长出了蘑菇,买的地瓜冒出了新芽。也有人说,北京的夏天有了南方的感觉,除了闷热潮湿,就连这种暴雨,都非常像华南常见的“暖区暴雨”。

(图/视觉中国)

区域气候真的改变了,至少从天气上来说,北京,乃至更广大的其他地区,固有的节气认知和生活方式,都将要被改变。

暴雨暂且过境,扔给了人们一个常该拿出思考的问题:在当下,如何去应对频发的极端天气?预警、防范、救灾,是一系列科学而成体系的课题,参与探讨的不仅是相关部门,每个普通人也该加入这一进程之中。

但在讨论前,让我们先缓口气吧。天放晴了,太阳钻出云翳,日光会照拂每一寸土地。

2025年8月4日,北京密云区冯家峪镇,工人清理桥梁路面上的淤泥。(图/视觉中国)

校对:遇见;运营:嘻嘻;排版:章鱼

评论