“冷板凳”一坐18年!41岁厦门女子:要一直坐下去

本期为您讲述

厦门古籍修复师在故纸堆里

守护文明的故事

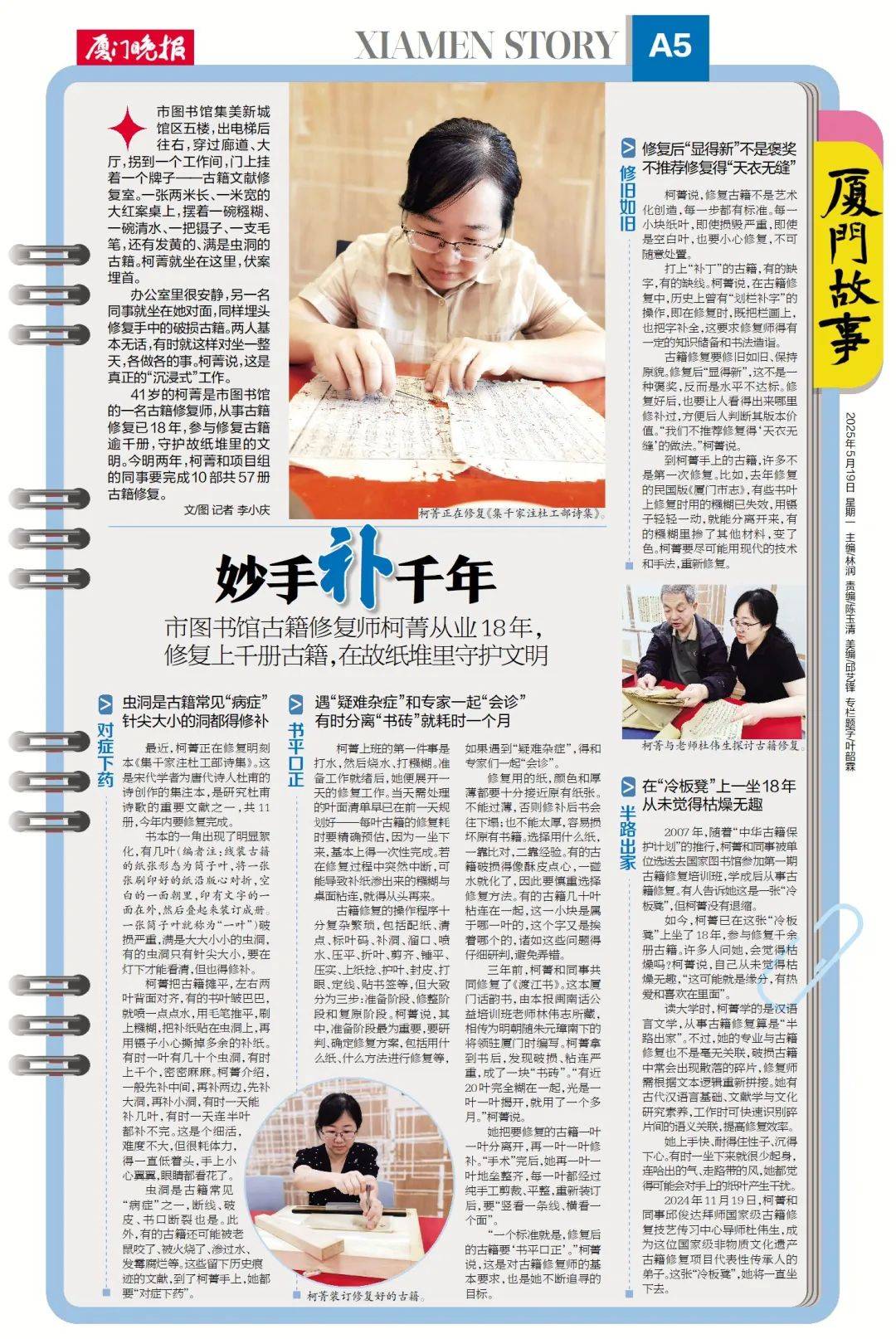

市图书馆集美新城馆区五楼,出电梯后往右,穿过廊道、大厅,拐到一个工作间,门上挂着一个牌子——古籍文献修复室。一张两米长、一米宽的大红案桌上,摆着一碗糨糊、一碗清水、一把镊子、一支毛笔,还有发黄的、满是虫洞的古籍。柯菁就坐在这里,伏案埋首。

办公室里很安静,另一名同事就坐在她对面,同样埋头修复手中的破损古籍。两人基本无话,有时就这样对坐一整天,各做各的事。柯菁说,这是真正的“沉浸式”工作。

柯菁和同事埋头修复手中的破损古籍。

41岁的柯菁

是市图书馆的一名古籍修复师

展开全文

从事古籍修复已18年

参与修复古籍逾千册

守护故纸堆里的文明

今明两年

柯菁和项目组的同事

要完成10部共57册古籍修复

对症下药

虫洞是古籍常见“病症”

针尖大小的洞都得修补

最近,柯菁正在修复明刻本《集千家注杜工部诗集》。这是宋代学者为唐代诗人杜甫的诗创作的集注本,是研究杜甫诗歌的重要文献之一,共11册,今年内要修复完成。

书本的一角出现了明显絮化,有几叶(编者注:线装古籍的纸张形态为筒子叶,将一张张刷印好的纸沿版心对折,空白的一面朝里,印有文字的一面在外,然后叠起来装订成册。一张筒子叶就称为“一叶”)破损严重,满是大大小小的虫洞,有的虫洞只有针尖大小,要在灯下才能看清,但也得修补。

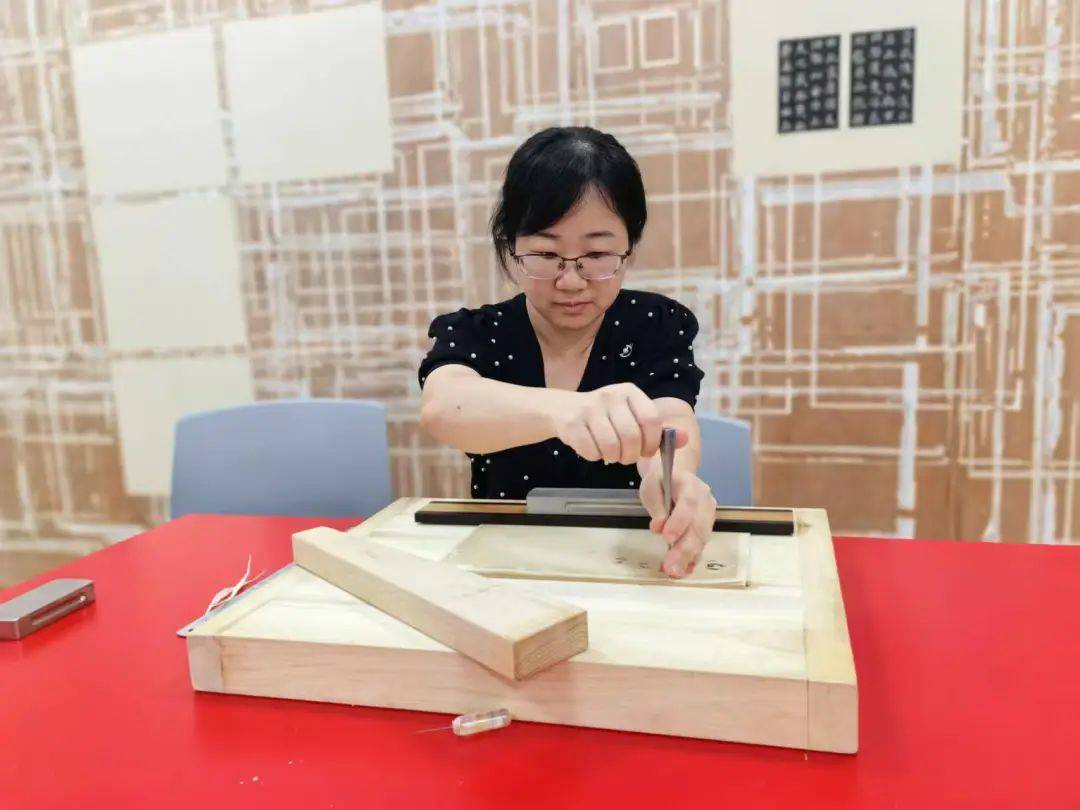

柯菁正在修复《集千家注杜工部诗集》。

柯菁把古籍摊平,左右两叶背面对齐,有的书叶皱巴巴,就喷一点点水,用毛笔推平,刷上糨糊,把补纸贴在虫洞上,再用镊子小心撕掉多余的补纸。有时一叶有几十个虫洞,有时上千个,密密麻麻。

柯菁介绍,一般先补中间,再补两边,先补大洞,再补小洞,有时一天能补几叶,有时一天连半叶都补不完。这是个细活,难度不大,但很耗体力,得一直低着头,手上小心翼翼,眼睛都看花了。

虫洞是古籍常见“病症”之一,断线、破皮、书口断裂也是。此外,有的古籍还可能被老鼠咬了、被火烧了、渗过水、发霉腐烂等。这些留下历史痕迹的文献,到了柯菁手上,她都要“对症下药”。

柯菁小心翼翼扫去书页上的浮尘。

书平口正

遇“疑难杂症”和专家一起“会诊”

有时分离“书砖”就耗时一个月

柯菁上班的第一件事是打水,然后烧水、打糨糊。准备工作就绪后,她便展开一天的修复工作。当天需处理的叶面清单早已在前一天规划好——每叶古籍的修复耗时要精确预估,因为一坐下来,基本上得一次性完成。若在修复过程中突然中断,可能导致补纸渗出来的糨糊与桌面粘连,就得从头再来。

古籍修复的操作程序十分复杂繁琐,包括配纸、清点、标叶码、补洞、溜口、喷水、压平、折叶、剪齐、锤平、压实、上纸捻、护叶、封皮、打眼、定线、贴书签等,但大致分为三步:准备阶段、修整阶段和复原阶段。柯菁说,其中,准备阶段最为重要,要研判、确定修复方案,包括用什么纸、什么方法进行修复等,如果遇到“疑难杂症”,得和专家们一起“会诊”。

修复用的纸,颜色和厚薄都要十分接近原有纸张。不能过薄,否则修补后书会往下塌;也不能太厚,容易损坏原有书籍。选择用什么纸,一靠比对,二靠经验。有的古籍破损得像酥皮点心,一碰水就化了,因此要慎重选择修复方法。有的古籍几十叶粘连在一起,这一小块是属于哪一叶的,这个字又是挨着哪个的,诸如这些问题得仔细研判,避免弄错。

三年前,柯菁和同事共同修复了《渡江书》。这本厦门话韵书,由本报闽南话公益培训班老师林伟志所藏,相传为明朝随朱元璋南下的将领驻厦门时编写。柯菁拿到书后,发现破损、粘连严重,成了一块“书砖”。“有近20叶完全糊在一起,光是一叶一叶揭开,就用了一个多月。”柯菁说。

她把要修复的古籍一叶一叶分离开,再一叶一叶修补。“手术”完后,她再一叶一叶地垒整齐,每一叶都经过纯手工剪裁、平整,重新装订后,要“竖看一条线、横看一个面”。

柯菁装订修复好的古籍。

“一个标准就是,修复后的古籍要‘书平口正’。”柯菁说,这是对古籍修复师的基本要求,也是她不断追寻的目标。

修旧如旧

修复后“显得新”不是褒奖

不推荐修复得“天衣无缝”

柯菁说,修复古籍不是艺术化创造,每一步都有标准。每一小块纸叶,即使损毁严重,即使是空白叶,也要小心修复,不可随意处置。

打上“补丁”的古籍,有的缺字,有的缺线。柯菁说,在古籍修复中,历史上曾有“划栏补字”的操作,即在修复时,既把栏画上,也把字补全,这要求修复师得有一定的知识储备和书法造诣。

古籍修复要修旧如旧、保持原貌。修复后“显得新”,这不是一种褒奖,反而是水平不达标。修复好后,也要让人看得出来哪里修补过,方便后人判断其版本价值。“我们不推荐修复得‘天衣无缝’的做法。”柯菁说。

到柯菁手上的古籍,许多不是第一次修复。

比如,去年修复的民国版《厦门市志》,有些书叶上修复时用的糨糊已失效,用镊子轻轻一动,就能分离开来,有的糨糊里掺了其他材料,变了色。柯菁要尽可能用现代的技术和手法,重新修复。

半路出家

在“冷板凳”上一坐18年

从未觉得枯燥无趣

2007年,随着“中华古籍保护计划”的推行,柯菁和同事被单位选送去国家图书馆参加第一期古籍修复培训班,学成后从事古籍修复。有人告诉她这是一张“冷板凳”,但柯菁没有退缩。

如今,柯菁已在这张“冷板凳”上坐了18年,参与修复千余册古籍。许多人问她,会觉得枯燥吗?柯菁说,自己从未觉得枯燥无趣,“这可能就是缘分,有热爱和喜欢在里面”。

她上手快、耐得住性子、沉得下心。有时一坐下来就很少起身,连哈出的气、走路带的风,她都觉得可能会对手上的纸叶产生干扰。

2024年11月19日

柯菁和同事邱俊达

拜师国家级古籍修复技艺传习中心导师杜伟生

成为这位国家级非物质文化遗产

古籍修复项目代表性传承人的弟子

这张“冷板凳”

她将一直坐下去

柯菁与老师杜伟生探讨古籍修复。

记者:李小庆 编辑:杨莉莉

评论