官方按下智驾“急停键” 宣传中禁用“智能驾驶”

【本文来源:装备工业一司,虎嗅,红星新闻,中国青年报】

4月16日,工业和信息化部装备工业一司在工信部官网上发布了一条标题为《装备工业一司召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会》的公告。

公告中特别“强调”:汽车生产企业需要明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务,切实担负起生产一致性和质量安全主体责任,切实提升智能网联汽车产品安全水平。

措辞虽然比较笼统,但仍明确表达出了官方加强智驾监管的意图。

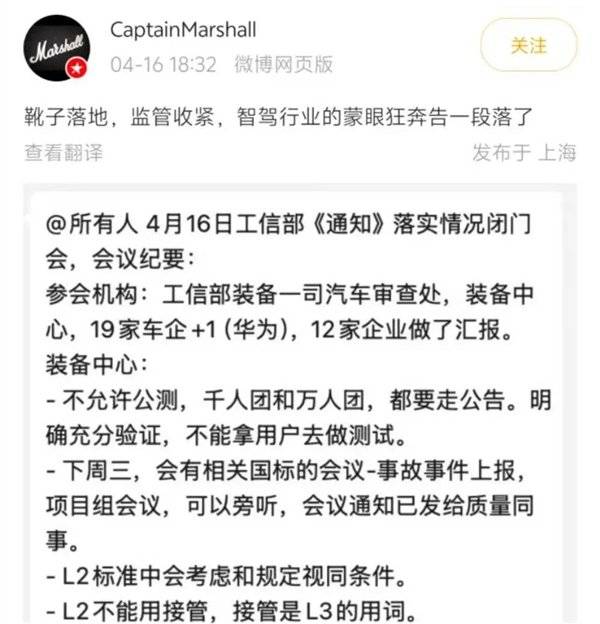

流传的微信聊天截图

有意思的是,在官方这份公告发布半小时之前,一张没有署名、透露了更详细会议信息的微信聊天截图就已经开始在多个社群流传。根据截图的信息推测,大概率是参会某家车企(19家车企之一)的一线人员给后方传递的第一时间会议总结。

虎嗅汽车就此截图曝光的真实性向多位汽车从业者求证,多个独立信源均给予了确认。

展开全文

基于截图中的信息进行分析总结,其内容主要包括三大方向“收紧智驾能力的宣传”、“规范智驾能力的使用”、“严管智驾功能的部署和风险”,各种细则除重之后合计12条,严厉和细致的程度前所未有:

收紧智驾功能的宣传:

宣传中禁用“自动驾驶”、“自主驾驶”、“智驾”、“智能驾驶”、“高阶智驾”等名词,以“智驾等级+辅助驾驶”进行描述(例如L2级辅助驾驶);

禁止使用“代客泊车”、“一键召唤”、“远程遥控”等名词(突出驾驶员必须有所控制,由人最终保证运行过程中的安全);

不允许在L2级宣传中用“接管”进行功能的传播(强调L2不允许驾驶员脱离控制,L3才可以使用),也不允许使用“脱手”、“脱眼”的描述(“脱手”、“脱眼”违反交通法,只能用“驾驶员运动脱离”和“驾驶员视觉脱离”);

尽量用中文全称,即便使用英文,在第一次时也必须进行中文的全称说明(避免用英文名称夸大技术能力和规避责任)。

规范智驾能力的使用:

敦促厂商从技术层面禁止驾驶员脱离,使用驾驶辅助必须对人脸ID进行识别(所有用户必须经过安全教育和告知才可以使用驾驶辅助);在驾驶辅助状态下,禁止座椅调节和平躺(针对各种脑残短视频);

厂商不可以用“驾驶员视觉脱离”抑制和关闭“驾驶员运动脱离”(用户即便看着前方,也需要保证手握方向盘),“运动脱离”60秒,需要用户给出合理性说明(例如是过度疲劳、玩手机等,并且相应给出警告和惩罚);

不再受理不能确保驾驶员完全控制的功能,例如 “代客泊车”、“一键召唤”、“远程遥控”;

即便车辆的智驾能力在驾驶员无法响应的情况下实现了规避事故,仍需要对用户进行惩罚(对辅助驾驶能力使用进行限制);

LCC、NOA等L2级辅助驾驶能力需要有“避碰测试”,测试报告需要有全方位详细的信息(测试人员,时间,地点,测试步骤,测试项目,测试结果);

对于车企利用数字仿真对辅助驾驶的应用场景进行模拟,车企需要给出自己整套仿真系统的可行性评价(与真实世界相比,仿真得到的结果可靠程度有多高)。

严管智驾功能的部署和风险:

收紧企业OTA的审查,要求企业降低OTA的频次,单次OTA必须验证充分再上车。如果发生需要紧急OTA的情况,车企需要走召回和停产流程,新的OTA需求由市场监督总局审批通过后才可以部署(消除车企因为可以频繁OTA而部署不成熟版本的可能性);

不允许各种名义的“公测”,无论是多少用户参与(哪怕只有千人),也需要和完整版本一样公告流程。

虽然目前在公告中和曝光中,均没有提及新规的落地期限,但有汽车从业者向虎嗅汽车表示:没有期限,那就是现在马上实行。换言之,所有车企和智驾供应商需要在最短的时间内调整自身的业务和宣传。

从近期汽车行业的动作来看,绝大部分车企也没有预见到监管会在距离上海车展只剩下一周的“节骨眼”上发力。多家车企在最近几周的产品和战略发布会宣传中,仍频繁提及“自主”、“自动驾驶”、“智驾”、“高阶智驾”、“L3级智驾能力”等关键词。

智驾能力有边界,营销更应守红线

“开启智驾新时代”“引领‘智驾平权’”“车位到车位全程0接管”“稳居智驾水平和研发能力的第一阵营”……最近他在观看各大车企的发布会时发现,有关智能驾驶的宣传铺天盖地,调子也越起越高。

“关于智能驾驶的营销话术让人眼花缭乱,但道路交通的现实却是复杂的。”新车产品手册,上面写着,“ADS(智能驾驶)无法完全应对在驾驶过程中因交通、路况、天气等环境变化可能出现的所有情况。驾驶员始终是驾驶车辆行为的完全责任人,承担安全驾驶的全部责任”;另一页则提醒着,“驾驶员应始终手握方向盘并保持警惕,密切注意周围各种危险情形,必要时及时人工干预或接管车辆”。

“很显然,无论企业宣传自己的智驾有多么‘高阶’,它的本质还是辅助驾驶,并不是自动驾驶、无人驾驶。”独立汽车分析师白德表示,如果消费者只看到发布会和宣传片上的精彩瞬间,而不认真阅读产品说明书上的详细说明,就很容易对车辆智能驾驶的能力边界产生误解,或忽视字里行间的责任划分,进而在驾车过程中遭遇危险。

“智能驾驶相关内容已经成为车企对外‘秀肌肉’的重要手段,通常会安排在发布会开头或者结尾这样的重要环节。”汽车爱好者李旭阳对记者说,“甚至在一些消费者眼中,智驾能力和水平已成为一家车企整体实力最直接的缩影。”

智驾辅助驾驶事故该谁担责?

过往公开判例多由车主负全责

提供辅助驾驶的各个新能源车企几乎都会明确,辅助驾驶中车主需要随时准备接管,如果出现问题,责任由车主承担。而过往公开判决的案例中,事故责任也有类似划分。

2024年11月,无锡中院在一起与智能驾驶相关的交通事故判决中提到:“案涉车辆的智能领航系统是自适应巡航系统和车道保持系统的智能融合系统,属于驾驶辅助功能,可以辅助驾驶员,但不能代替驾驶员进行驾驶,驾驶员必须随时按交通规则保持对车辆的控制,且对车辆负有全部责任。”

2024年8月,《人民公安报》发布的一则交通事故案例中也提到,高速上一轿车突然冲入施工隔离区域,导致后方正常行驶的货车避让不及追尾,驾驶员孙某称在行驶过程中开启了车辆自动驾驶模式,事故前他注意力分散,未观察路面情况,而自动驾驶模式并未自动识别并躲避提示牌和锥筒,撞锥筒后才自动刹车。民警认定孙某未按操作规范安全驾驶是造成这起事故的直接原因,负事故全部责任并承担全部损失。

河南泽槿律师事务所主任付建认为,在辅助驾驶模式下驾驶员仍是主要操作者,需对驾驶任务保持警觉并随时准备接管控制,所谓智能驾驶行为实质上仍然是驾驶员行为。驾驶员分心驾驶或者未按照智驾系统要求操作导致损害的,具有主要过错,承担事故主要责任。付建提到,国内目前尚无因车主使用辅助驾驶发生事故,车企承担责任的案例。

北京京本律师事务所主任连大有律师也提到,根据我国现行法律法规和相关司法实践,驾驶员在使用辅助驾驶功能时,仍然是车辆行驶的责任主体。驾驶员需要全程监控车辆行驶状态,并随时准备接管车辆。如果驾驶员未能及时接管车辆,或者在接管后操作不当,导致事故发生,驾驶员将承担操作不当的责任。

连大有认为,如果能证明事故是由于车辆的设计缺陷、技术故障或软件错误导致的,车企需要承担相应责任。但实践中根据谁主张谁举证的原则,用户很难提供充分证据证明车辆本身缺陷导致事故发生。

评论